眼科セミナー

2017年08月17日

こんにちは!獣医師の森本です‼︎

先日、眼科のセミナーに行かしていただきました。

今回のテーマは「正常な眼とは」でした。

正常な眼を知らないとどういう状態の目が異常であり、どのような病気にかかっているかが分からなくなってしまうので正常な眼の状態を知ることは非常に大事だと思いました。

一言に正常な眼といっても犬種や年齢によって見え方は様々で、ある犬種だと異常なように見えることも、別の犬種だと正常であったり、成長した動物だとおかしなことも若い年齢の動物だと普通なこともあります!

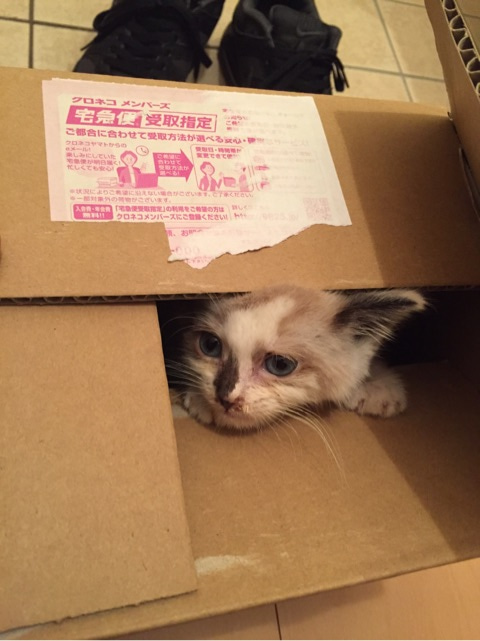

例えば、若いネコちゃんの目の色が青だったのが段々と黄色みがかって来るのはネコちゃんが成長することで目の虹彩という部分にメラニン色素の沈着が起きて色付いていく現象で異常なことでは無く、ネコちゃんの成長の一環なのです。

また、犬種ごとによく起きる目の病気も学びました。

例えば、柴犬では緑内障、ミニチュアダックス・ミニチュアプードルでは進行性の網膜萎縮、シーズーでは角膜潰瘍といった病気の発生が多いと言われています。

これらの病気を早期に発見し、治療をすることができればワンちゃんのその後の生活を良くすることができる可能性が上がります。

なので、ぜひ定期的な健康診断をお願いします。

セミナーの後はいつものラーメン屋探しを。

田町でのセミナーだったので美味しそうなラーメン屋さんがたくさんあり、どこにしようか非常に悩みました^^;

悩んだ結果、むらさき山というお店で紫ラーメンを食べてきました!

濃厚な豚骨醤油のスープなのですが後味がサッパリしていてどんどん箸がすすみました。

田町にはまだまだ気になるお店がたくさんあるのでセミナーの度に開拓していきたいと思います‼️