こんにちは、獣医師のあさぬまです。

早いもので5月も終わりますね…。

もうすぐジメジメした梅雨の季節が始まるかもしれません。

その前にたくさん出かけてみてはいかがでしょうか?

先日、腹腔鏡のセミナーで滋賀県まで行ってきました。

腹腔鏡のことを少しお話します。

通常手術とは、お腹や胸を大きく切開し、行います。

血管や臓器の位置関係を把握し、危険のない様に手術を実施するためには、

大きく皮膚を切って、十分な視野を確保する必要があります。

昔から実施されている方法で、いろいろな手術方法が研究されていますし、

視野の確保に制限がないので、非常に大きな腫瘍を摘出したり、

癒着や臓器の損傷が激しい臓器の手術には向いていますが、

大きく皮膚を切れば、それだけ

手術中、手術後の痛みは大きくなってしまうという欠点があります。

そこで考えだされたのが、低侵襲手術というものです。

皮膚に小さな切開をして、そこにカニューレという器具を設置します。

カニューレの大きさは5mm程度、大きくても20mmなので、

実際の皮膚の傷も5mmくらいの傷が3~4か所だけという形になります。

カニューレとは、腹腔鏡を出し入れするトンネルのようなものです。

そして、お腹の中にカメラをいれ、映し出された映像を画面で見ながら、

カニューレから入れた専用の器具を用いて、切開や剥離、切除を行っていきます。

お腹を大きくあけるということもないので、痛みが非常に少ないのが特徴です。

特に、胆嚢の切除や、副腎、腎臓の切除などは、

これらの臓器がお腹の深いところにあるため、本来大きく切開しなければならなかった傷が、

小さくすむため、非常に有効です。

また、カメラで大きく拡大されるため、細かい血管などもよく見えます。

そのため、精密な手術も可能です。

手術時間も、開腹手術と同じくらいといわれているので、

手術時間が延長し、麻酔のリスクが上がるということもありません。

現在では、開胸手術など強い痛みを伴う手術も、

腹腔鏡で実施できるようになってきていて、適用の幅もひろがっていますキラキラ

しかし、その分手術には熟練を必要とし、特殊な機材が必要になります。

また、万能ではないので、腹腔鏡での手術が難しいと、手術中に判断されれば、

速やかに開腹手術に移行することもあります。

ご存知の方も多いかもしれませんが、

当院でも数年前から腹腔鏡を導入し、実際に、主に犬の避妊手術で実施しています。

手術後の痛みの少なさには目を見張るものがあり、効果を実感しています。

先日のセミナーで多くの手術の講義、実践を勉強してきたので、

これからますます痛みがすくなく、安心、安全な手術が実施できるように頑張ります。

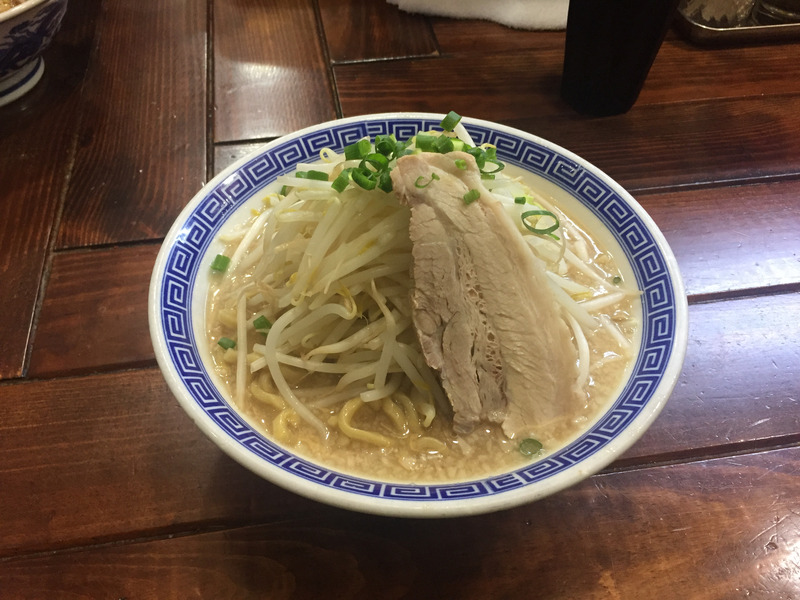

滋賀県とはいっても、最寄りの新幹線の駅が京都駅なので、

帰りの新幹線を待つ間、京都駅をぶらぶらしていました。

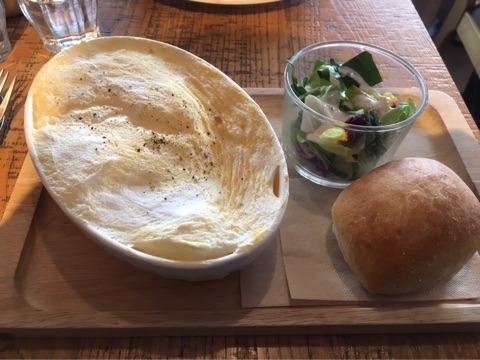

京都といえば、抹茶お茶

右を向いても、左を向いても、緑の世界が広がっていて、

夢のようでした。

そんな中で、定番の抹茶ソフトを食べちゃいました

とても濃くて、おいしい抹茶ソフトでしたソフトクリーム

今度は、抹茶のかき氷か、ぜんざいか、ケーキか…

とにかく他の抹茶の甘味もいただきたいです。